夏の思い出( 江間章子)& 花の街 の歌詞にどんな思いがあるのか解説します

夏は、太陽の光が降り注ぎ、心躍るような特別な季節。誰もが心の中に、きらめく夏の思い出を大切にしまっているのではないでしょうか。私にとっての子供の頃の夏は、地域の盆踊り、お祭り。長く感じられた夏休みは、ギラギラ照り付ける太陽と騒がしいセミの声でいっぱい。周りの大人たちも、何気に日に焼けていて、暑さと闘っているように見えました。夏の思い出を皆さんと分かち合いたいと思います。さあ、一緒に美しい夏の記憶を辿ってみませんか?

江間章子(夏の思い出&花の街の作詞者)について

江間 章子(えま しょうこ、1913年3月13日-2005年3月12日)は昭和を代表する唱歌の作詞家、詩人。代表作には「夏の思い出」、「花の街」などがある。。

経歴

新潟県高田氏(現・上越市))に生まれる。しかし2年後に父が急逝し、岩手県岩手郡平館村(現・八幡平市平舘)の母の実家に移住する。

満12歳となる1925年には静岡県に再度転居し、旧制静岡高等女学校に進学する。『詩と詩論』から影響を受けて学生時代から作詞家を目指した。

高等女学校卒業後に上京し、1930年に駿河台女学院に入学する。1936年に詩集『春への招待』を自費出版で発表した。

戦後の1949年、「夏の思い出」をNHKラジオ歌謡にて発表する。1951年には「花の街」をNHK「婦人の時間」にて発表した。

1992年に東京都世田谷区の名誉区民、1995年に岩手県西根氏(現・八幡平市)の名誉町民第1号、1998年に群馬県片品村の名誉村民第1号に、それぞれ選定される。

夏の思い出

江間章子は幼少のころ岩手山の近くに住んでいたが、そこは水芭蕉(ミズバショウ)の咲く地域だった。そして1944年(昭和19年)、たまたま尾瀬を訪れたそうです。そこで目にしたのが、一面に咲き乱れるミズバショウだったのでのです。そのときの気持ちを「夢心地」とのちに表現しています。戦後すぐの1947年(昭和22年)、NHKから「夢と希望のある歌をお願いします」と依頼された。思い浮かんだのが尾瀬の情景だった。その時の感動を詩にしたのが「夏の思い出」でありました。

【しかし、こんなコメントが多かったのはなぜ?】

この歌のおかげで尾瀬は有名になったが、ミズバショウの咲くのは5月末であり、尾瀬の春先にあたります。そのため、せっかく夏に来たのにミズバショウを見ることができなかった、という人は多かったようです。江間はその理由を『(夏の思い出)その想いのゆくえ』にて以下のように述べています。「尾瀬においてミズバショウが最も見事な5、6月を私は夏とよぶ、それは歳時記の影響だと思う」

※歳時記には俳句の季語が掲載されており、ミズバショウは夏の季語である。文学上の季節と実際の季節には、少しずれがある。また※二十四節気においても夏にあたる。

NHK は、“家庭で歌える流行歌を独自に作ろう”という趣旨で始まった戦前の「国民歌謡」などの流れを継承した番組を、終戦後「ラジオ歌謡」として登場させたのでした。

※歳時記….「四季の事物や年中行事などをまとめた書物」のことですが、「俳句の季語を集めて分類し、季語ごとに解説や例句を加えた書物」のことでもあります。

※二十四節気….1年を春夏秋冬の4つの季節に分け、さらにそれぞれを6つに分けた24の期間のことです。

「夏の思い出」は、たちまち人々の心をとらえ、日本人の愛唱歌として口ずさまれるようになっていきました。当時は、それほどポピュラーでなかった舞台となった尾瀬も、一挙に有名になり、観光客がどっと押し寄せるようになりました。

昭和44 年、当時の文部省の「学習指導要項」の改訂に伴い、中学校の音楽の必修曲(共通教材)に指定されました。

夏の思い出の歌詞

1,夏が来れば 思い出す はるかな尾瀬 遠い空

霧の中に うかび来る やさしい影 野の小道

みずばしょうの花が咲いている

夢見て咲いている 水のほとり

しゃくなげ色に たそがれる はるかな尾瀬 遠い空

2,夏が来れば 思い出す。 はるかな尾瀬 野の旅よ

花の中にそよそよと ゆれゆれる 浮き島よ

みずばしょうの花が 匂っている

夢見て匂っている みずのほとり

眼(まなこ)つぶれば 懐かしい はるかな尾瀬 遠い空

花の街

花の街(はなのまち)は、1947年(昭和22年)に日本で作られた江間章子作詞・團伊玖磨作曲の歌曲である。第二次世界大戦後の日本で、この曲は1947年(昭和22年)4月16日にNHKのラジオ番組『婦人の時間』のなかの「婦人の歌」のコーナーで放送されたことにより日本全国に広がり、終戦後の明るさや平和の象徴として人々に知られ、歌い継がれました。のちの1952年(昭和27年)4月にレコードも発売されたました。

1949年(昭和24年)のNHKラジオの朗読番組『私の本棚』では、番組のはじめに演奏されるテーマ曲として使われた。発表されて70年以上経った平成から令和の時代においても、中学校音楽家学習指導要領の「共通教材」として指定されていることから、授業や合唱コンクールなどで歌われています。

花の街の込められた思い

この歌の歌詞は1,2番は明るいのですが、3番は悲しい気がします。

「花の街」は空想上の街だったのです。「七色の谷を越えて 流れて行く 風のリボン 輪になって 輪になって かけて行ったよ 春よ春よと かけて行ったよ」と美しい、平和な街のなってほしいと願いが込められていたのです。

この歌が生まれたのは終戦2年後の1947年4月です。戦争を知らない世代でも、世界中で現在でも多くの戦争で、破壊された都市、悲惨な光景が映像を見ない日は無いくらいです。日本でも同じことがありました。

3番の歌詞には、焦土と化した街に、いつか花が咲き乱れる美しい街になってほしいという願いが込められています。特に、3番の「泣いていたよ 街の角で」という歌詞は、戦争で苦しみ悲しみを味わった人々の姿を表現しています。

長く中学の授業でも歌われたこの曲について、作詞した江間章子さんは音楽の教科書でこう記していたようです。

「戦争が終わり、平和が訪れた地上は瓦礫(がれき)の山と一面の焦土に覆われていました。その中に立った私は夢を描いたのです。ハイビスカスなどの花が中空に浮かんでいる平和という名から生まれた美しい花の街を」と。

歌詞には、焦土と化した街に、いつか花が咲き乱れる美しい街になってほしいという願いが込められていたのです。

花の街の歌詞

1.七色の谷を越えて 流れてゆく 風のリボン

輪になって 輪になって かけて行ったよ

春よ春よと かけて行ったよ

2.美しい海を見たよ あふれていた 花の街よ

輪になって 輪になって 踊っていたよ

春よ春よと 踊っていたよ

3.すみれ色してた窓で 泣いていたよ 街の角で

輪になって 輪になって 春の夕暮れ

一人さびしく 泣いていたよ

まとめ:「夏の思い出」「花の街」は日本の復活をめざした歌だった

「夏の思い出」で描かれる尾瀬の壮大な自然は、日本の夏の象徴として多くの人に愛され、ノスタルジーを掻き立てます。一方、「花の街」では、身近な風景の中に息づく小さな命の輝きや、穏やかな時間の流れが、優しい言葉で紡ぎ出されています。

どちらの歌も、時代を超えて私たちの心に語りかけ、忘れかけていた大切な感情を思い出させてくれます。江間章子さんの言葉の力は、これからも多くの人々に感動を与え続けるでしょう。

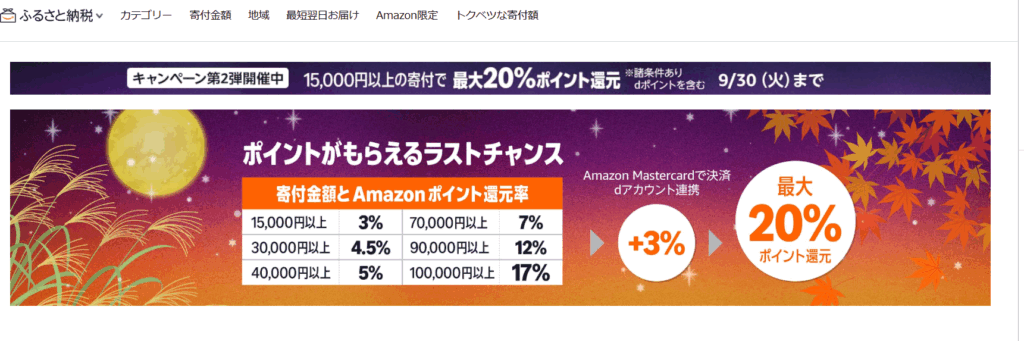

Amazon ふるさと納税👇