オーボエ奏者:世界又は日本で有名なオーボエ奏者

オーボエのソロを聴くと、その音色に魅了されます。澄み切っていて、どこか遠い故郷を思わせるような、切なくも美しい響き。私は漠然と、この音を奏でるオーボエ奏者は、楽器そのものと一体になった特別な存在なのだと思っていました。まるで、楽器が魔法をかけているかのように。

しかし、その魔法の裏側に、とてつもなく地道で、職人的な作業があることを知ったのは、つい最近のことです。楽器の練習以外に、まるで竹細工や彫刻家の職人さんのようにリード作りが必須なのです。

オーボエを吹く前にリードを手作り

オーボエ奏者がリードを1本作るのにかかる日数は、最短で3日、本番用では2週間程度とされます。ただし、これはリードの素材であるケーンを水に浸したり乾燥させたりする工程を含むため、実際に作業する時間は数時間から数日です。

オーボエのリードは、竹のような植物「ケーン」を削って作る、小さな発音体だという。そのリードのわずかな厚みや形の違いが、音色を大きく左右するというのです。

つまり、オーボエ奏者は、楽器を演奏するだけでなく、その音の源となるリードを、自分の手で作り出しているのでした。

ケーンを水に浸し、削り、乾かし、また削る。まるで彫刻家のように、ミリ単位の精度でナイフを動かす。湿度や気温、ケーンの個体差に合わせて調整を繰り返す。そして、何十本と作ったリードの中から、たった一本、その日の演奏に最適なものを選び出すそうです。

それは、音を奏でるというよりも、音を創り出す作業なのですね。あの美しい音色は、楽器の響きだけではなく、オーボエ奏者が、何時間もかけて、何十本と削り、試行錯誤を重ねて作り上げた、たった一本のリードから生まれた音だったです。音の職人です。

彼らの指先には、楽器を操る技術だけでなく、ケーンの感触を覚えた、繊細な職人の魂が、オーボエの音色を、より一層深くしていたのです。

次の動画でリードを作る作業がわかります。

ダブルリードの仕組み

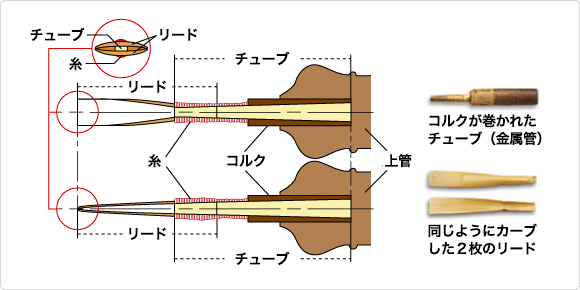

オーボエのリードは葦の一種であるケーンを削ってつくった物。このリードを2枚向い合わせにして、金属管に糸で巻き付けます。金属管の一部にコルクが巻いてあり、コルクを上管に挿し込む仕組みです。

2枚のリードは微妙にカーブしていますから、両端をぴったりとくっつけると、中央に少しすき間ができます。ここを息が通るわけです。演奏中のリードは細かく震えて、このすき間は閉じたり開いたりを繰り返すことになります。

ダブルリードの構造

発音の仕組みは?

リードを口でくわえ、すき間に息を吹き込んでいくと、リード内の空気圧が低くなってリードは閉まろうとします。閉まった瞬間はまるで手をたたいたときと同じように音波が発生して楽器を伝わり、音孔(おんこう)や出口で反射して音波が戻って来て、再びリードが開き、また息が入ります。そのリードが閉まったり開いたりという動きを、ものすごい速さで繰り返すのです。開閉の回数は音の周波数と同じで、440ヘルツのラの音では1秒間に440回になります。

ヤマハ コーポレーションのサイトから「ダブルリードの仕組み」を掲載させていただきました。https://www.yamaha.com/ja/を参照してください。

リード作りのプロセスと期間

オーボエのリード作りは、単に削るだけでなく、リードの状態を安定させるために、時間をかけて進められます。

- 組み立て(1日目): ケーン(アシの茎)を3つに割り、シェーパーと呼ばれる型で形を整えます。これをチューブと呼ばれる金属製の管に糸で巻き付けます。

- 乾燥と休眠(数日): 組み上げたリードは、そのまま数日間放置して乾燥させます。この「休ませる」工程で、リードの素材が安定し、良い音色を出すための土台ができます。

- 荒削り・仕上げ(数日〜数週間): 乾燥後、ナイフや専用のマシンでリードを徐々に削っていきます。この削る作業は、吹いては削り、休ませてはまた削る、という作業を繰り返し行います。特に本番用のリードは、時間をかけて慎重に調整されます。

なぜ時間がかかるのか

リード作りが時間を要するのには、主に以下の理由があります。

- 素材の安定: ケーンは天然素材のため、水分や湿度によって状態が変化します。良い音色を出すためには、時間をかけてケーンを馴染ませる必要があります。

- 微調整の繰り返し: わずかな削り方の違いが、音色や吹き心地に大きな影響を与えます。奏者は理想の音を求めて、何度も吹きながら微調整を繰り返します。

リードの寿命と交換頻度

苦労して作ったリードも、使用できる期間は非常に短いです。プロの奏者でも、リードの寿命は1週間から1ヶ月程度と言われています。そのため、奏者は常に複数のリードをローテーションで使い、新しいリードを作り続ける必要があります。中には、良いリードを求めて徹夜でリード作りをすることも珍しくありません。

オーボエ奏者(日本人)はどんな人がいる?

大勢の演奏家のうち、日本を代表する方や、若手の演奏家なども紹介します。

宮本文昭(みやもと ふみあき): 元読売日本交響楽団首席奏者で、2007年にオーボエ奏者を引退し、現在は指揮者として活躍しています。クラシックだけでなく、ジャズや映画音楽など幅広いジャンルで活躍し、その名前は広く知られています。ヴァイオリニスト宮本笑里さんのお父様です。

この曲大好きで、載せました👇声楽でよく歌われますが、楽器演奏も素敵です。

古部賢一(ふるべ けんいち): 新日本フィルハーモニー交響楽団の特任首席奏者であり、サイトウ・キネン・オーケストラにも参加しています。ソニー国際オーボエコンクールや日本音楽コンクールの審査員を務めるなど、後進の指導にも力を入れています。

吉井瑞穂(よしい みずほ): マラー室内管弦楽団の首席奏者として、世界的に活躍しています。クラウディオ・アバドやベルナルト・ハイティンクといった巨匠指揮者のもとで演奏経験を重ね、世界各地のオーケストラに客演首席としても招かれています。上位の動画で東京芸術大学でのクラスで教えていらっしゃいます。あわせて見て下さい。

蠣崎耕三(かきざき こうぞう): 読売日本交響楽団の首席奏者であり、桐朋学園大学の准教授も務めています。

青山聖樹(あおやま まさき): NHK交響楽団の首席奏者であり、東京藝術大学でも教鞭をとっています。

荒木奏美(あらき かなみ):東京交響楽団首席研究員で、国際オーボエコンクール・軽井沢で日本人初の1位を受賞しました。

オーボエ奏者に求められること

- 集中力と忍耐力:オーボエはリード作りや演奏において、細部にわたる集中力と根気を必要とします。

- 柔軟な表現力:豊かな感情を音楽で表現する力と、音楽を解釈し表現する能力が求められます。

- 繊細な技術

まとめ:音色探求の旅は続く

繊細で美しい音色を奏でるオーボエは、吹奏楽やオーケストラで重要な役割を担うだけでなく、ソロ楽器としてもその存在感を放ちます。練習は簡単ではありませんが、その努力が報われた時に生まれる、唯一無二の表現力と喜びは、何物にも代えがたいものです。

この記事が、オーボエを愛する皆さんにとって、新たな発見や、練習へのモチベーションに繋がることを願っています。これからも、オーボエの素晴らしい音楽を一緒に楽しんでいきましょう。