女性オペラ歌手(日本人):美しい声と華やかさの魅力にせまる【日本オペラ界に貢献】

現代のオペラ界では、世界各地から多様な背景を持つ女性歌手たちが活躍しています。彼女たちは、それぞれの文化や個性を舞台に持ち込み、オペラの世界をより豊かで多彩なものにしています。

女性オペラ歌手たちは、その卓越した技術と深い感情表現、そして人間性を通じて、観客に感動と喜びを提供しています。彼女たちの存在は、オペラという芸術形式の魅力をさらに高める重要な要素となっています。

オペラは、音楽、演劇、舞台芸術が融合した総合芸術であり、その中心に立つ女性オペラ歌手たちは、観客を魅了する存在です。彼女たちの魅力は、多岐にわたります。

1. 卓越した歌唱力と表現力

女性オペラ歌手は、広範な音域と高度な技術を駆使し、作曲家の意図を忠実に再現します。例えば、モーツァルトの『魔笛』に登場する「夜の女王のアリア」は、超人的なソプラノの技巧を要求されることで知られています。

2. 役柄への深い共感と演技力

オペラの登場人物は、愛、嫉妬、悲しみ、喜びなど、多彩な感情を持っています。

女性歌手たちは、舞台芸術のための訓練、経験をかさね、表現方法を学んでいます。たゆまない努力をしているのです。

3. 多様な文化背景と個性

現代のオペラ界では、世界各地から多様な背景を持つ女性歌手たちが活躍しています。彼女たちは、それぞれの文化や個性を舞台に持ち込み、オペラの世界をより豊かで多彩なものにしています。

女性オペラ歌手たちは、その卓越した技術と深い感情表現、そして人間性を通じて、観客に感動と喜びを提供しています。彼女たちの存在は、オペラという芸術形式の魅力をさらに高める重要な要素となっています。

日本女性オペラ歌手

現代のオペラ界では、世界各地から多様な背景を持つ女性歌手たちが活躍しています。彼女たちは、それぞれの文化や個性を舞台に持ち込み、オペラの世界をより豊かで多彩なものにしています。

女性オペラ歌手たちは、その卓越した技術と深い感情表現、そして人間性を通じて、観客に感動と喜びを提供しています。彼女たちの存在は、オペラという芸術形式の魅力をさらに高める重要な要素となっています。

本ブログでは、そんな日本人オペラ歌手の中から注目すべき人物をご紹介し、彼らの魅力に迫ります。日本のクラシック音楽シーンを支える声楽家たちを紹介したいと思います。

- 東 敦子

- 佐藤しのぶ

- 田中彩子

- 森麻季

- 藤村実穂子

- 大村博美

- 中村恵理

以外、たくさんいらっしゃいます。多大なる功績を残し、残念ながらこの世去った方も含め、まずは最初に以上の方を紹介します。

1.東 敦子(あずま あつこ )(1936年~1999年)

大阪府吹田市出身。1959年(昭和36年)東京芸術大学卒業。1961(昭和38年)イタリアに留学してエットレ・カンポガリアーニに師事。1964年(昭和41年)パルマ音楽院を首席で卒業。

1971年(昭和46年)ウイーン国立歌劇場でプッチーニ『蝶々夫人』でデビュー。(日本人で初めて)

その成功により翌1972年(昭和47年)ニューヨークのメトロポリタン歌劇場にデビューし、世界の檜舞台でプリマドンナとして確固たる地位を築いた。

2.佐藤しのぶ(さとうしのぶ)(1958年~2019年)

東京都出身。4歳からピアノを始める。大阪音楽大学付属音楽高等学校。国立音楽大学声学専攻卒業。

文化庁オペラ研究所第4期に最年少で入所し首席で修了。文化庁芸術家在外研究員としてイタリアミラノ

へ国費留学。1985 年帰国後「椿姫」でデビューにして主役を演じる。

帰国後のリサイタルではイタリアオペラを歌い、衛星放送を通して世界へ披露された。その後「トスカ」、「蝶々夫人」等のタイトルロールを次々に演じた。

1987年オペラ歌手として初めてÑHK紅白歌合戦に出演(以後、4年連続)。椿姫でオペラの素晴らしさを伝え、音大への関心を高めるのに一役買った(声楽科の競争率も上がった)

3.田中彩子(たなかあやこ)(1984年~)

3歳からピアノを始め、18歳で単身ウィーンに留学し声楽を学ぶ。22歳で》スイスの」ベルン市立劇場

において、モーツァルト『フィガロの結婚』のソリスト・デビューを飾る。

同劇場日本人初、且つ最年少での歌劇場デビューで大きな話題を集め、6ヶ月というロングラン公演を代役なしでやり遂げる。翌年、国際ベルヴェデーレオペラ・オペレッタコンクールではオーストリア代表として本選出場を果たす。魔『魔笛』公演で「夜の女王」役として2012年から3年に渡って出演している。2015年からは日本国内でも全国ツアーを開催。2018年アルゼンチン最優秀初演賞受賞。2019年Newsweek日本版の『世界が尊敬する日本人100人』に選ばれている。

彼女はソプラノの※コロラトゥーラを得意としています。

※コロラトゥーラとは:コロラトゥーラ(coloratura)とは、声楽においてトリルなどの技巧的な装飾に富む華やかな旋律です。18~19世紀のオペラのアリアなどでよく用いられました。

コロラトゥーラを歌うのに適した、軽快で柔軟な声のソプラノ歌手は「コロラトゥーラソプラノ」と呼ばれます。コロラトゥーラの技巧を自在にこなすソプラノ歌手として知られる田中彩子さんは、高音域までも美しいハイ・コロラトゥーラという声種で「天使の歌声」とも称されています。

コロラトゥーラの代表曲としては、モーツァルトの歌劇『魔笛』の第2幕の夜の女王によるアリア「復讐の炎は地獄のように我が心に燃え」などが挙げられます。

社会貢献活動にも積極的に携わり、音楽や芸術を通じた教育・国際交流活動を行う「Japan Association for Music Education Program」を設立し代表理事を務める。その他、舞鶴市文化親善大使、京丹後市文化国際交流アドバイザー、宮津市文化芸術ブランドアンバサダー、学校法人AICJ鴎州学園の新理事長にも就任しています。

ウィーン在住。

4.森麻季(もり まき)(1970年~)

東京都出身。幼い頃よりピアノを習っていたこともあり、国立音楽大学付属小学校から付属高校まで修学。東京芸術大学音楽学部声楽を経て、、同大学院独唱専攻を修了。在学中に安宅賞受賞。

文化庁オペラ研修所修了後、五島記念文化財団オペラ新人賞を受賞し、文化庁派遣芸術家在学研修員としてミラノのヴェルディ国立音楽院に留学。またミュンヘン国立音楽大学大学院を修了しました。

第26回イタリア声楽コンコルううソ優勝、ミラノ大賞受賞。モーツァルトコンクール優勝。

1998年、カマイオーレ国際コンクールでオペラ部門と歌曲部門でダブル優勝。“Debut in Meran”(テアトロ・プッチーニで開催)において第2位。ドイツ歌曲最優秀歌唱者に贈られるベーレンライター賞及び観客の選ぶ最優秀賞を受賞。日本人として初めてワシントン・ナショナル・オペラに出演。ワシントン・アワードを受賞。

2000年度出光音楽賞受賞。

5,藤村実穂子(ふじもり みほこ)(1066年~)

岐阜県出身、日本のメゾソプラノ歌手である。世界中で活躍し、欧米における「現在最高のメゾの一人」と称される。

東京芸術大学音楽学部声楽科卒業、同大学院修了後、ミュンヘン音楽大学大学院に留学し研鑚を積む。在院中にワーグナー・コンクールで事実上の優勝、マリア・カナルス・コンクール優勝など数々の国際コンクールに入賞後、2000年までオーストリア、グラーツ歌劇場の専属歌手となる。現在はフリーの歌手として世界中で大活躍している『

これまでの日本人オペラ歌手は、有名歌劇場で歌った経験がある、あるいは日本人の役である「蝶々夫人」(ソプラノ)で欧州歌劇場を一時回って歌ったことがあったということを日本で売りにして、欧米よりも日本国内で有名になった。藤村の場合は大きく違い、その活動のほとんどを欧米で、しかも不断に行っていることである。海外に居住する日本人音楽家は数々いるが、欧米で「最高のメゾソプラノの一人」と呼ばれ、フリーでここまで引っ張りだこで活躍し、また日本人の容姿であるのに欧米人として、一流の欧米歌手達と一緒に舞台に立って演技をし、「女神」「スター」「これ以上の適役歌手はいない」と各誌で絶賛される日本人歌手はこれまでいなかった。「日本人だから」という理由で自動的に「蝶々夫人」として起用されるのではなく、声楽技術、演技力といった実力で歌劇場や指揮者に気に入られたという、いわば本場で認められた初の日本人歌手といえる。

6,大村博美(おおむら ひろみ(1970年~)

東京都生まれの日本の声楽家、オペラ歌手(ソプラノ)。

東京芸術大学大学院終了後、イタリアミラノに渡り研鑽を積む。その後、フランス・パリ郊外に在住し、世界各国で公演。

1998年イタリア・マントヴァ市国際オペラコンクール最高位。1999年イタリア・レッジョ・エミリア市立歌劇場国際オペラコンクール第2位。

2000年オーストリア・ベルヴェデーレ国際コンクール(ウィーン) オペラ部門入賞、モリオカ賞受賞フランス・マルセイユ国立オペラ歌手研修所「CNIPAL」(フランス政府からの給費)にて1年間研修。2001年フランス・パリ国際声楽コンクール オペラ部門第3位。フランス・マルセイユ歌劇場国際オペラコンクール第1位など数々受賞しました。現在ヨーロッパ各地で活躍しています。

7,中村恵理(なかむら えり)(1978年~)

大阪音楽大学卒業、同大学院修了。新国立オペラ研修所を経て2008年英国ロイヤルオペラにデビュー。

2009年BBC主催カーディフ・シンガー・オブ・ザ・ワールドにてオーケストラ、歌曲両部門においてファイナルに進出。翌年、英インディペンデント紙「Talent2010」音楽家部門に選出。2010年から6年間にわたりバイエルン国立歌劇場の専属歌手として数々のオペラで主要キャストを務める。

英国ロイヤルオペラ ベッリーニ《カプレーティ家とモンテッキ家》ジュリエッタ、モーツァルト《フィガロの結婚》スザンナ、マスネ《ウェルテル》ソフィー、プッチーニ《トゥーランドット》リュー、ヴェルディ《リゴレット》ジルダ、プッチーニ《蝶々夫人》タイトルロールをはじめ、ウィーン国立歌劇場、ワシントン・ナショナル・オペラ、ベルリン・ドイツ・オペラなど客演多数。

日本国内では、びわ湖ホール プッチーニ《つばめ》マグダ、新国立劇場《蝶々夫人》タイトルロール、ヴェルディ《椿姫》ヴィオレッタ、藤沢市民オペラ《ラ・ボエーム》ミミなどで出演。2023年は宮崎国際音楽祭 ヴェルディ《仮面舞踏会》アメーリアをはじめ、スウェーデン王立歌劇場《蝶々夫人》タイトルロール、イングリッシュ・ナショナル・オペラ『マリア・カラスの7つの死』に出演するなど世界各地でのオペラ公演や演奏会に出演。

2024年4月にはイギリスのCDレーベル「Opera Rara」の新制作録音 ヴェルディ《シモン・ボッカネグラ》(1857年版)アメーリアでロール・デビューを果たした。5月には新国立劇場 ヴェルディ《椿姫》で主演、その圧倒的な存在感で聴衆を魅了した。2025年1月にはカナディアン・オペラ・カンパニー《蝶々夫人》タイトルロールで出演を予定している。

2012年度アリオン賞、2015年度芸術選奨文部科学大臣新人賞、2017年JXTG音楽賞洋楽部門奨励賞、2017年度兵庫県芸術奨励賞の各賞を受賞。 東京音楽大学特任教授、大阪音楽大学客員教授。

まとめ:女性オペラ歌手(日本人)の魅力を世界へ

西洋音楽の本場である欧州の舞台に立ち、活躍する日本人女性オペラ歌手たち。その道のりは、文化や言語の壁を越えた果てしない努力の積み重ねです。彼女たちの美しい歌声と情熱は、確かに世界に響き、多くの人々の心を動かしています。これからも、困難を乗り越えながら、オペラの世界で輝きを増し続ける彼女たちの姿に、私たちは深い感動と誇りを抱かずにはいられません。

日本人女性オペラ歌手の活躍は、私たちに感動と誇りを与えてくれます。これからも、その美しい歌声が世界中に響き渡りますように。

Amazonドレス》https://amzn.to/41havFf

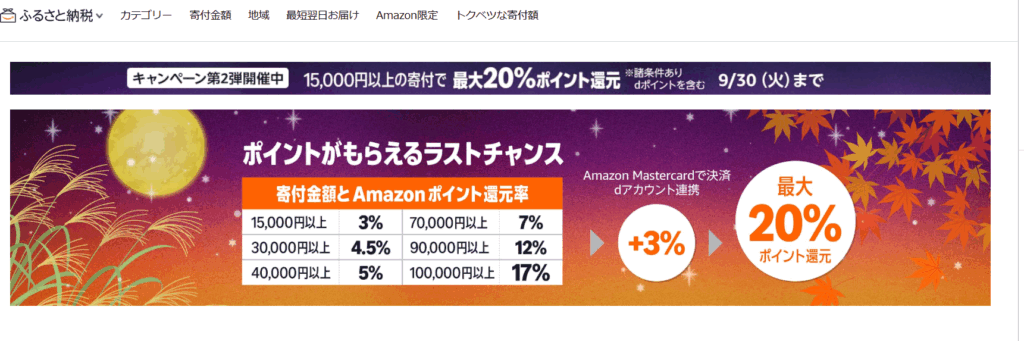

Amazon ふるさと納税👇

Amazon ふるさと納税👇