「里の秋」歌詞・意味〜静かな歌に秘められた戦後の思い〜 わかりやすく説明します

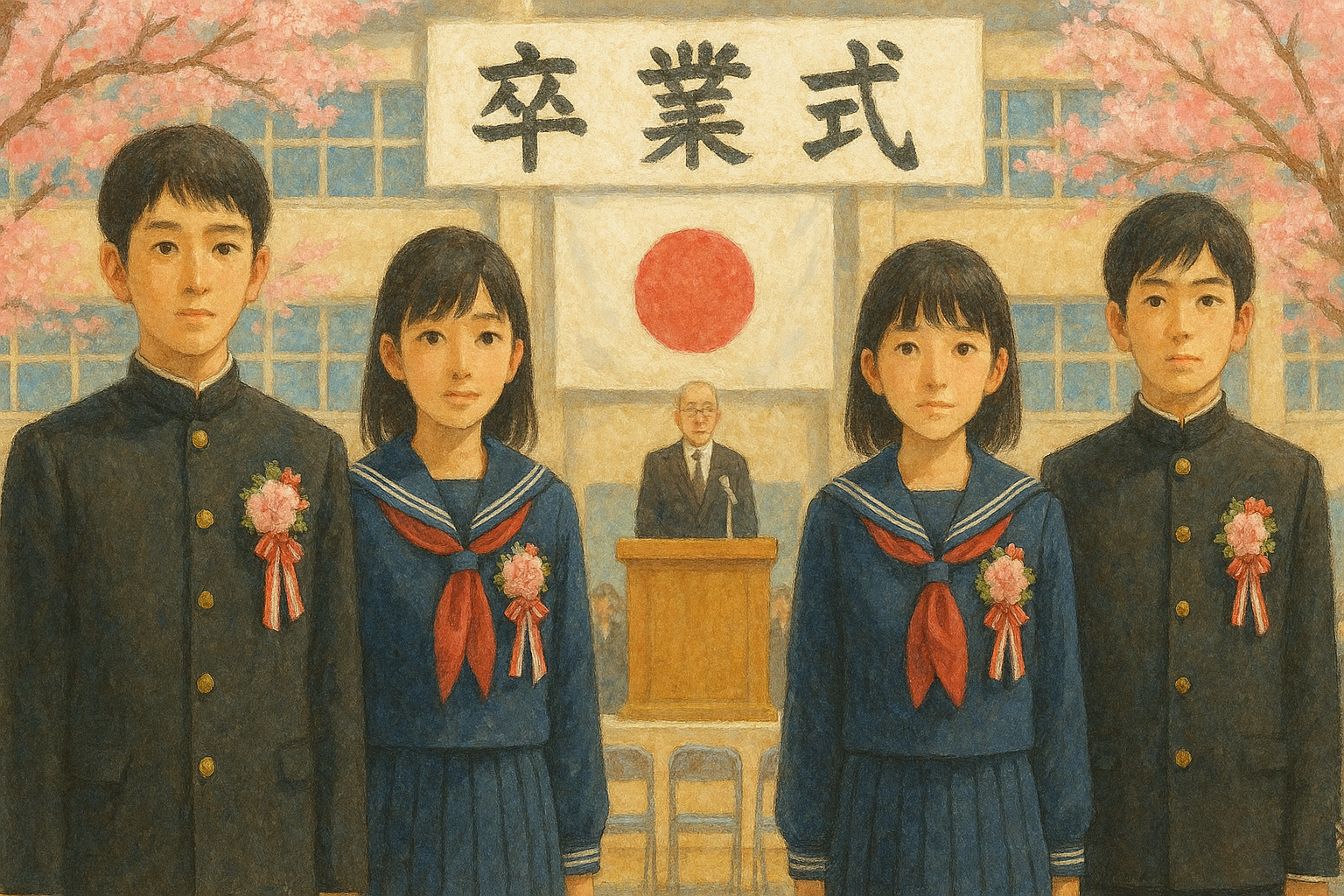

誰もが知る童謡「里の秋」。小学校の音楽の授業や、テレビなどで耳にするたび、日本の秋のノスタルジックな風景が目に浮かびます。しかし、この歌が誕生した背景には、日本の歴史の中でも特に苦しく、家族の絆が試された時代がありました。実は、この「静かな歌」は、戦地からの父の帰りを待ち続けた家族の「祈り」から生まれた歌なのです。

「里の秋」の作詞・作曲者と情景描写

「しずかなしずかな 里の秋」という歌い出しが描くのは、静寂に包まれた故郷の風景。囲炉裏端で栗の実を煮る母と子の姿は、温かくもどこか切ない家族の絆を感じさせます。特に、夜空の星を見上げ、遠い戦地にいる父の笑顔を思い出すという歌詞には、戦後の混乱期、家族の無事を祈り待つ人々の普遍的な願いが込められています。

戦争という困難に立ち向かう姿は、時代が変わっても全く同じだと思います。世界が平和であるように願い、少しでも安心して生きていける世になって欲しいと思います。

【歌詞】

1,静かな静かな里の秋 お背戸(せど)に 木の実の 落ちる世は ああ母さんとただ二人 栗の実 煮てます 囲炉裏ばた

2,明るい明るい 星の空 鳴き鳴き夜鴨の渡る世は ああ父さんのあの笑顔 栗の実 食べては 思い出す

3,さよなら さよなら 椰子の島 お舟に ゆられて帰られる ああ父さんよ ご無事でと 今夜も 母さんと 祈ります

作詞

斎藤信夫:1911年(明治44年)~1987年(昭和62年)

1911年千葉県山武郡南郷村(現:山武市)五木田に生まれました。

1930年(昭和5年)に千葉師範学校(現千葉大学教育学部)第2部に入学し、小学校に奉職する。25歳の時に1年間休職して千葉師範学校の専攻科へ進みました。

斎藤信夫は、小学校の教諭をしながら童謡の創作を続けた童謡作詞家である。終戦を境に神州不滅の皇国史観教育をしてきた自分を反省し、教職を辞めてしまうという気骨を持った人物であったが、童謡を通じ子供や動物を見る目は暖かかった。終戦直後に発表された童謡「里の秋」を作詞したことで知られ、生涯の詩作は1万余篇におよびました勲五等双光旭日章を受勲しました。

1945年 (昭和20年) の12月、海沼實に依頼されて改作した『星月夜』は、『里の秋』と改題してラジオ番組『外地引揚同胞激励の午后〈ごご〉』で放送。翌年3月に教職を離れ、1947年 (昭和22年) に中学校の教壇に復する。

作曲

海沼 實:1909年(明治42年)~1971年(昭和46年)

1909年1月31日, 長野県、現長野市で菓子舗を営む海沼万吉の長男として誕生しました。

資産家だった叔父の支援を受けて上京し、同郷の作曲家、草川信や成田為三らに師事しました。

東洋音楽学校高等師範科(現・現東京音楽大学)在学中の昭和8年に音羽ゆりかご会(日本の児童合唱団)を創設し、数多くの童謡歌手を育てた。数多くの国民的ヒット作品を生みだした。

終戦直後の混乱期には、戦災に苦しんだ子ども達を励まそうと「見てござる」、「里の秋」、「みかんの咲く丘」、「夢のお馬車」などを発表し、再び国民的な大ヒットを記録しました。

童謡作曲家として最も多くのヒット作に恵まれたことから「童謡のかみさま」とも称されていました。

歌の概要と情景描写の繊細さ

童謡**「里の秋」の歌詞には、戦後の家族の情景と、平和への願いが情緒豊かに込められており、その素朴で繊細な表現**が大きな美しさとなっています。

冒頭の「しずかなしずかな 里の秋 お背戸に木の実の 落ちる夜は」というフレーズは、静寂な秋の夜の情景を五感に訴えかけるように描き出します。「しずかなしずかな」「あかるいあかるい」といった同じ言葉の繰り返しは、子どもの歌らしい親しみやすいリズムを生み出すとともに、その静けさや明るさを際立たせています。

家族の絆と切なさ

歌詞の主題は、戦争で離散した家族の絆です。

- 一番では「ああ かあさんと ただ二人 栗の実煮てます いろりばた」と、母親と子の静かな団欒が描かれます。

- 二番では「ああ とうさんの あの笑顔 栗の実食べては おもいだす」と、遠い父への深い愛情と切ない郷愁が表現されています。

平和への祈り

三番の「さよならさよなら 椰子の島 お舟にゆられて 帰られる ああとうさんよ ご無事でと 今夜もかあさんと 祈ります」は、戦地から父の無事な帰還をひたすら願う母子の姿を描き出します。この「椰子の島」から帰ってくるという描写は、終戦後の混乱の中で多くの人々が抱いた、切実な希望を象徴しています。元々の歌詞が戦意高揚の要素を含んでいたのに対し、戦後すぐにこの平和と家族愛に満ちた歌詞に改められた経緯も、この歌が持つ美しさと普遍性を高めています。

このように、「里の秋」は、簡潔で美しい言葉の中に、秋の自然の情景と深い家族愛、そして平和への強い祈りを織り交ぜることで、時代を超えて人々の心に響く感動的な美しさを持っています。

「里の秋」の知られざる誕生秘話(エピソード)

原詩は戦時中に書かれた「星月夜」という詞でした(1941年作詞)。元々この原詩の3番・4番には、戦意高揚を思わせる表現(「しっかり守って」「ご武運」「兵隊さん」など)が含まれていました。この原詩は、太平洋戦争勃発直後の高揚感を反映していたのです。

終戦後、作曲者の海沼実氏らが、平和な時代にふさわしい歌にするため、作詞者と共に歌詞の修正を決断しました。特に、戦意高揚の要素を削除・修正し、「父の無事の帰還」を祈る歌として生まれ変わったのでした。そして曲名も、放送当日に「里の秋」に変更されたのでした。

動画 👇

まとめ:「里の秋」は現在においても平和の願いが込められている

「しずかなしずかな 里の秋」という穏やかな情景描写の裏には、戦地にいる父の帰りを、母と子が静かに待ちわびる切ない家族の愛が深く込められています。特に、父の無事な復員を願う現在の三番の歌詞は、平和への切実な祈りを象徴しており、戦後の混乱期において、多くの人々の心に寄り添い、希望を与えた名曲です。素朴で美しい言葉と心に染み入るメロディーを通じて、時代を超えて家族の絆と平和の尊さを伝え続けています。

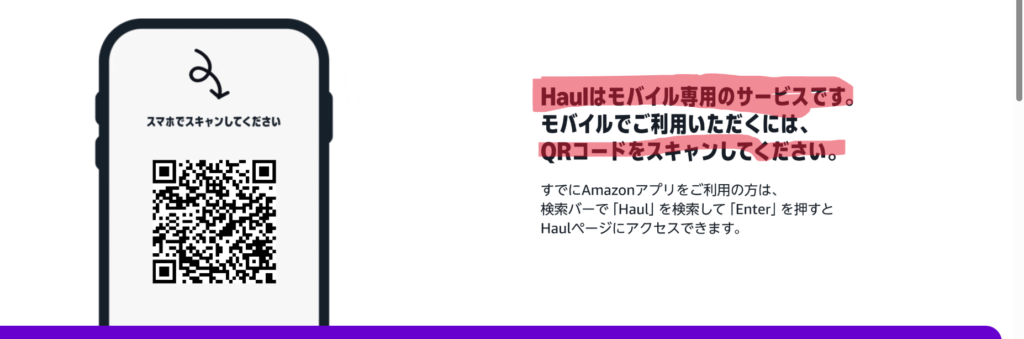

Amazonn Haul

(アマゾン・ホール)つて?

・低価格商品専門コーナー

・1000円以下の商品

👆アマゾンの検索バーで「Haul」とを検索して「Enter」を押すと Haulページにアクセスできます。