唱歌 「紅葉」歌詞 の魅力 、曲の美しさを再発見しましょう!!わかりやすく説明します

「命の祭り」としての紅葉

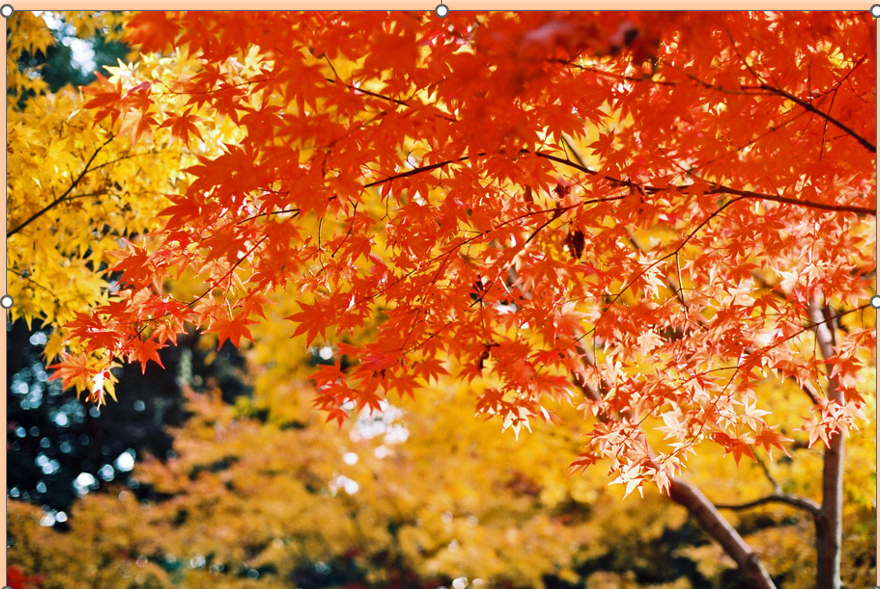

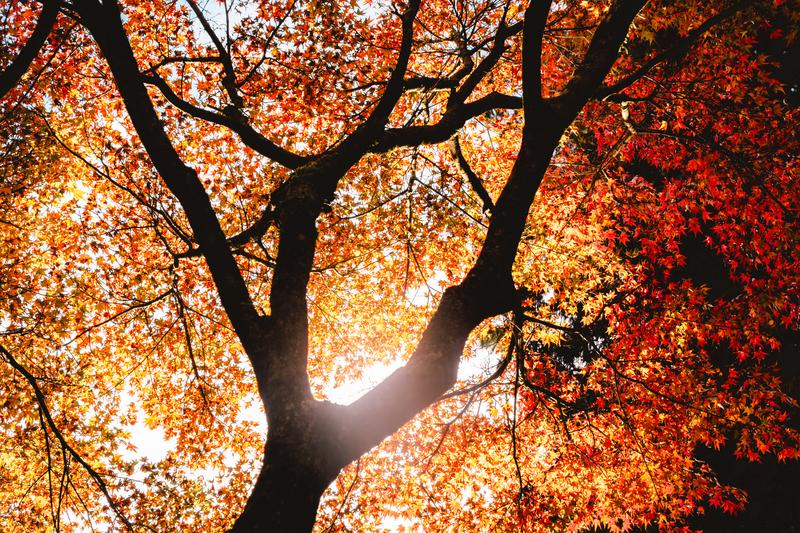

秋の深まりとともに、山々や街路樹がまとう色の変化は、私たち日本人の心を捉えて離しません。この現象を、私たちは「紅葉」と呼び、その美しさを愛でるために「紅葉狩り」へと出かけます。ただ葉が色づき、やがて散るという自然のサイクルのはずなのに、なぜこれほどまでに私たちは紅葉に心惹かれるのでしょうか。

紅葉の最大の魅力は、その色彩の豊かさ、そしてそのはかなさにあると言えるでしょう。

唱歌[紅葉」に錦絵のような美しさを連想

まず目を奪われるのは、その豪華絢爛な色彩です。深紅のモミジ、黄金色に輝くイチョウ、そしてそれらに寄り添う常緑樹の深い緑。日本特有のこの三色のコントラストは、まさに「野山の錦」という言葉がぴったりな、豪華な織物のようです。

また、標高差のある日本の山々では、色づきが徐々に麓へと降りてくるため、山全体がグラデーションをかけたような絶景を見せてくれます。燃えるような朱色、ほろ苦い紫もみじ、そして太陽の光を浴びて黄金にも見える黄葉。これらは、自然が一年で最も華麗に描く、唯一無二の芸術作品と言えます。

刹那の輝き、命の祭り

しかし、紅葉がこれほどまでに私たちを魅了するのは、その華やかさが一時的なものだからではないでしょうか。それは、木々が厳しい冬を乗り越えるための準備、いわば一年を締めくくる盛大な「祭り」のようにも見えます。

夏の間、懸命に働き、光合成で生命を支えた葉が、役割を終える直前に、持てるすべての色素を解放し、最後の力を振り絞って輝く。その姿は、潔く、そしてどこか物悲しい美しさをたたえています

そして、その輝きが終わると、葉は散り、地面を深紅や黄金色の絨毯「紅葉筵」のように覆います。この散り際の潔さ、儚い美にこそ、私たちは春の桜を愛でるのと似た、**「あわれ」**の感情を抱くのかもしれません。

紅葉は、ただ美しい景色というだけでなく、私たちに時間の流れ、命の限りある輝きを静かに語りかけてきます。だからこそ、私たちは毎年、この刹那の美しさを求めて、足を運んでしまうのでしょう。あなたの心に残る紅葉の色は何色ですか。

唱歌「紅葉」の作詞、作曲

このブログには高野辰之・岡野貞一のコンビはいくつも紹介しています。

他のブログと重なりますが、同じように簡単に記事を載せてあります。

高野辰之(明治9年~昭和22年)と岡野貞一(明治11年~昭和16年)といった、同じ年代に生まれた二人が作った歌は「故郷」「春の小川」「春がきた」「紅葉」など有名な曲が沢山あります。名コンビなのです。二人とも東京音楽学校の教授でした。

文部省では音楽教育の中心的な機関であった東京音楽学校に委嘱して、新しく音楽の教科書「尋常小学唱歌」を作ることにしていました。二人とも同書の編集委員に任命されていました。

作詞の高野辰之は長野県下水内郡豊田村(現、中野市)に生まれました。長野県師範学校を卒業して、しばらく教員をしていましたが、文部省の役人になりさらに音楽学校に出入りして、教科書編集委員に起用されました。

作曲の岡野貞一は鳥取県の出身です。姉が岡山の嫁いだ影響から、貞一も宣教師の私塾に入学して、音楽教育に親しむ事となりました。後、東京音楽学校に入学して首席で卒業し、教授となりました。彼は作曲委員に選ばれました。

このような近い環境の中で縁があり、二人のコンビよっていくつもの歌が生まれています。

歌詞が描く二つの絶景

歌詞

1,秋の夕日に 照る山紅葉

濃いも薄いも 数ある中に

松をいろどる 楓や蔦(つた)は

山のふ もとの 裾模様

2、谷の流れに 散り浮く紅葉

波にゆられて 離れて寄って

赤や黄色の 色さまざまに

水に上にも 織る錦

1番の歌詞:「秋の夕日に照る山紅葉」

- 情景描写: **「秋の夕日」**に照らされた山全体の紅葉の様子、濃淡のある色の豊かさを表現してます。

- 「裾模様(すそもよう)」: 山のふもとの楓や蔦が、常緑の松を彩っている様子を「着物の裾模様」に見立てた表現している。日本人の自然観・美意識を比喩しています。

2番の歌詞:「水の上にも織る錦」

- 情景描写: 山から視線が下り、谷(渓)の流れに散った紅葉の様子を指しています。

- 「織る錦(にしき)」の表現: 散った紅葉が水面に浮かび、波に揺られて離れたり寄ったりしながら、まるで色鮮やかな錦の織物のように見えるという比喩の素晴らしさを描いています。

《動画》とても美しい動画を二つ掲載しました。

歌の背景にある風景

唱歌「紅葉」のモチーフとなった場所はどこでしょうか。

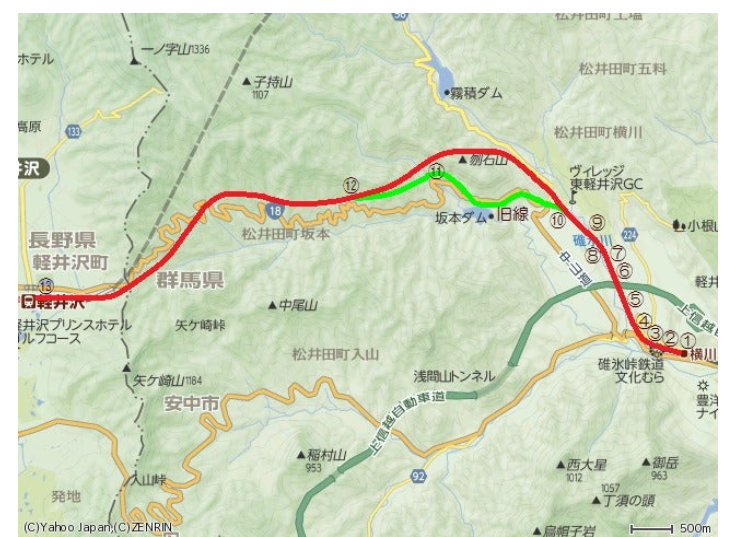

作詞者の高野辰之が、信越本線の碓氷峠(うすいとうげ)(熊ノ平駅付近)の紅葉を見て着想を得たと言われています。

信越本線の碓氷峠は、横川駅から軽井沢駅にかけての、JRの最急勾配区間でした。1997年の長野新幹線開業により廃止となりましたが、廃線跡は「アプトの道」として遊歩道化され、碓氷峠鉄道文化村では当時のアプト式鉄道の遺産を体験できます。また、特定の時期に開催される「碓氷峠廃線ウォーク」では、廃線区間を歩くことができます。

※アプト式鉄道 : アプト式鉄道は、急勾配を克服するための「ラック式鉄道」の一種で、開発者の名前にちなんで「アプト式」と呼ばれ、現在日本で営業運転しているのは、大井川鉄道の「南アルプスあぷとライン」の一部区間のみで、日本一の急勾配を走行しています。

まとめ:心に響く「日本の秋」

紅葉が織りなす色彩のドラマは、私たちの心に深く響く歌となって残ります。記事で紹介した名曲たち、そしてあなた自身のお気に入りの曲を聴きながら、この季節ならではの感動をさらに深めてみてはいかがでしょうか。

美しい景色と素晴らしい音楽は、最高の組み合わせ。今年もまた、このかけがえのない瞬間を**「心で歌う」**ように楽しんでいきましょう!