「交響曲、交響詩、協奏曲」どう違う?クラシック音楽がもっと楽しくなる、音楽用語の基礎知識

クラシック音楽の世界には、「交響曲」や「室内楽」など、少し難しそうに聞こえる言葉がたくさんあります。でも、意味がわかると音楽の楽しみ方がぐっと広がります。このブログでは、そんな音楽用語をわかりやすく、やさしくご紹介していきます。

音楽用、どのように楽しくなる?

クラシック音楽って、なんだか難しそう…と思ったことはありませんか?

「交響曲」「協奏曲」「室内楽」など、耳にするけどよくわからない音楽用語がたくさん出てくると、少しハードルが高く感じるかもしれません。

でも、実はこれらの言葉の意味をちょっと知っておくだけで、次のようなことが解かってきてもっと楽しく感じられるようになります。

音楽の「構造」が見えてくる

「交響曲」「ソナタ」「フーガ」などの用語を知ると、曲の仕組みや構成がわかってきます。ただの“長い曲”だったものが、「今は第2楽章だな」「ここで展開部に入った!」と、ドラマのように楽しめるようになります。

作曲家の意図が感じられる

「アンダンテ」「アレグロ」などの速度記号や、「ピアノ」「フォルテ」といった強弱の指示から、作曲家がどんな気持ちで書いたのか、どんな場面を思い描いていたのかが伝わってきます。

自分の好みに気づける

「室内楽が好きかも」「バロック時代の曲が落ち着く」といった好みを言葉にできるようになると、もっと自分に合った音楽を見つけやすくなります。

このように、音楽用語を知ることは、ただ“詳しくなる”だけでなく、クラシック音楽の楽しみ方を広げる大きなカギになります。

「わかると、こんなに面白いんだ!」という感動を、ぜひ体験してみてください。

クラシック音楽は、ただ耳で聴くだけでも美しく心を癒してくれるものですが、その背景や使われている音楽用語を知ることで、さらに深く味わうことができます。

「交響曲ってどんな形なの?」「室内楽ってどう違うの?」そんな素朴な疑問に答えながら、音楽を“理解して味わう”楽しさをお届けします。

大規模な音楽の形態

次に揚げる形態はいずれも多数の演奏者が関わり、時間的にも構成的にも大規模な作品で、クラシック音楽の魅力がぎゅっと詰まっています。

1 ,交響曲(Symphony)

交響曲とは、たくさんの楽器が集まった「オーケストラ」で演奏される、大きな規模の音楽作品のことです。

一般的には「第1楽章~第4楽章」までの4つの部分(楽章)で構成されていて、全体で30分から1時間ほどの長さになることが多いです。

それぞれの楽章にはテンポや雰囲気の違いがあり、まるで物語を読むように、いろいろな感情が込められています。

元々は18世紀のクラシック音楽の中で発展し、ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェンなどが数多くの交響曲を残しました。

2, 交響詩(Symphonic Poem)

交響詩とは、詩や物語、風景などを音楽で描いたオーケストラのための作品です。

「詩」という言葉が使われているように、文学的・感情的な内容を、音によって表現しようとするのが特徴です。

交響曲のように複数の楽章に分かれることはなく、基本的には一つの楽章(単一楽章)で構成されます。

内容はストーリー性があることが多く、登場人物や自然の情景、感情の動きなどが音で描かれ、まるで映画音楽のようにイメージをふくらませて楽しめます。

この形式を確立したのは**リスト(Franz Liszt)**で、彼は「レ・プレリュード」などの交響詩を作曲しました。

その後、**ドビュッシーの《海》やシベリウスの《フィンランディア》**など、さまざまな作曲家が交響詩を手がけました。

3, 協奏曲(Concerto)

協奏曲とは、1人の独奏楽器(ソロ)とオーケストラが一緒に演奏するクラシック音楽の形式です。

ソリストが華やかなメロディやテクニックを披露しながら、オーケストラと対話するように音楽が進んでいきます。

たとえば、ピアノ協奏曲やヴァイオリン協奏曲など、楽器ごとに専用の協奏曲があり、ソロ楽器の魅力を最大限に引き出すように作られています。

多くの協奏曲は3つの楽章(速い―遅い―速い)で構成されていて、特に第1楽章の終わり近くには、ソリストが自由に演奏するカデンツァと呼ばれる場面が登場することもあります。

有名な作品には、モーツァルトの《ピアノ協奏曲第21番》、チャイコフスキーの《ヴァイオリン協奏曲》、ラフマニノフの《ピアノ協奏曲第2番》などがあります。

ソリストとオーケストラの“音の会話”を感じながら聴くと、より深く楽しめますよ♪

4, オペラ(Opera)

歌、演技、舞台美術が一体となった“総合芸術”。ストーリーに沿って歌手たちが役を演じ、オーケストラが音楽で場面を彩ります。とてもスケールの大きな舞台芸術です。

5, オラトリオ(Oratorio)

宗教的な内容が中心で、オペラのように歌と合唱がありますが、演技や舞台装置は基本的にありません。バッハの『マタイ受難曲』などが有名です。

オラトリオ➡https://youtu.be/sUJntHBhm0Q?si=5sdIk5BQ5JhDaJlx

6 ,レクイエム(Requiem)

死者を追悼するためのミサ曲で、合唱やソリスト、オーケストラが加わる壮大な形式。モーツァルトやヴェルディのレクイエムが特に知られています。

レクイエム➡https://youtu.be/qllREi8QMp4?si=xVzmE-bG1i76nBpa

7, バレエ音楽(Ballet Music)

舞踊のために作られた音楽で、チャイコフスキーの『白鳥の湖』や『くるみ割り人形』などが有名です。視覚と音楽が融合した芸術作品です。

バレエ音楽➡https://youtu.be/l-R_OgYBdrw?si=y55ua85xuJ6gjUVX

小規模な音楽の形態(室内楽など)

クラシック音楽と聞いて、多くの人が思い浮かべるのは、きらびやかなオーケストラの音かもしれません。

しかし、音楽にはもっと静かで、親密で、まるで誰かと内緒話をしているような世界があります。

それが、室内楽やソナタといった、小規模な編成で奏でられる音楽たちです。

たった一人のピアニストが鍵盤の上で語りかけるソナタ。

弦楽四重奏が、まるでテーブルを囲んで会話をしているかのように音を交わす室内楽。

どれも、派手さはないけれど、聴く人の心にそっと寄り添ってくれます。

大人数での演奏にはない、一音一音への集中、そして演奏者同士の繊細な“やりとり”。

それらが重なり合うことで、小さな音楽はとても豊かで奥深い表情を見せてくれます。

忙しい毎日のなかでふと立ち止まりたくなったとき。

小規模な音楽の世界にそっと足を踏み入れてみてください。

そこには、静けさの中にひろがる、大きな感動が待っているかもしれません。

1, 室内楽(しつないがく / Chamber Music)

少人数(2人~8人ほど)で演奏されるクラシック音楽。文字通り、宮廷や邸宅の「室内」で演奏されることを想定して作られました。

1人1パートなので、演奏者同士の“会話”のようなやりとりが魅力です。

- 弦楽四重奏(Quartet):ヴァイオリン2本+ヴィオラ+チェロ

- ピアノ三重奏(Trio):ピアノ+ヴァイオリン+チェロ

- 木管五重奏(Wind Quintet):フルート・オーボエ・クラリネット・ファゴット・ホルン

2 ,ソナタ(Sonata)

1人または2人のために書かれた楽曲。

たとえば、ピアノ独奏の「ピアノ・ソナタ」、ヴァイオリンとピアノによる「ヴァイオリン・ソナタ」などがあります。

複数の楽章から成り、感情の変化や構成の美しさが楽しめます。

3 ,デュオ(Duo)、トリオ(Trio)など

人数に応じて名称がつきます。

- デュオ:2人(例:フルートとピアノ)

- トリオ:3人(例:クラリネット、チェロ、ピアノ)

- クァルテット:4人

- クインテット:5人

少人数ならではの親密な雰囲気と繊細な表現が特徴です。

4 ,前奏曲(プレリュード)・小品(ショーピース)など

1人で演奏する短めの作品も、小規模な形式の一種です。

ショパンの前奏曲やバッハの平均律などがよく知られています。

前奏曲➡https://youtu.be/aSftVVN0aBE?si=iq3BC6ZbjqILum8D

その他、知っておきたい音楽用語

- 協奏曲(Concerto):ソロ楽器とオーケストラの対話

- ソナタ(Sonata):独奏または小編成のための形式

- 組曲(Suite):複数の短い曲をまとめたもの

- 序曲(Overture):オペラや劇の前に演奏される導入曲

- カノン(Canon):同じ旋律をずらして重ねる形式(例:パッヘルベルのカノン)

カノン➡https://youtu.be/MOBYK_reo-4?si=ahlxmIxi0fRFys8S

まとめ:曲の構成「交響曲、協奏曲など」を知るとレベルアップ!

音楽用語をちょっと覚えておくだけで、クラシック音楽が楽しく聴けるようになります。

クラシック音楽というと、難しいと思う人もたくさんいるかも知れません。

しかし、美しく、または元気が出るなど心に響く曲が沢山あります。

ぜひオーディオが発達した現代こそ、気軽に聞いてみて下さい。

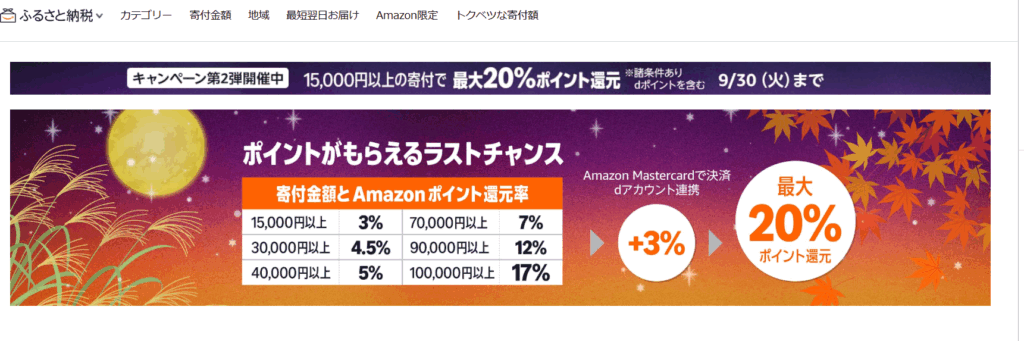

Amazon ふるさと納税👇