イタリア音楽(豊かな音楽の歴史や楽器、及びオペラの発祥地)

あなたはどんな時にイタリア音楽を聴きますか?情熱的なオペラ?それとも、心安らぐカンツォーネ?様々なシーンを彩るイタリア音楽は様々な魅力を持っています。

音楽の都、イタリアが生み出してきた数々の旋律は、何世紀にもわたり世界中の人々を魅了してきました。ルネサンスの響きから現代の革新的なサウンドまで、時を超えて長く愛されるイタリア音楽の歴史

を紹介しましょう。

イタリア音楽の歴史

西洋音楽の礎を築いたイタリア。その豊かな音楽史を時代ごとに簡潔に紹介します。オペラの誕生、著名な作曲家たちの功績。ルネサンスの多声音楽から、バロックの華麗な響き、そして現代の多様なジャンルまで、時代を超えて人々の心を捉えてきたイタリアの音楽の足跡を辿ります。

クラシック

☆古代の音楽

紀元前、古代ローマがギリシアを属州とした頃、ローマ人はギリシアの音楽を学んで、軍楽を発展させ、金管楽器を発明、改良した。

☆中世の音楽

中世はおおよそ4世紀から14世紀の時代で、初期には、※グレゴリオ聖歌が典礼音楽の中心でした。これは単旋律で、荘厳で瞑想的な響きが特徴です。各地の教会で歌い継がれ、地域ごとの特色も少しずつ現れてきました。

11世紀頃になると、多声音楽の萌芽が見られます。オルガヌムと呼ばれる、旋律にもう一つの旋律を重ねる技法が生まれ、音楽に奥行きが加わりました。

また、楽譜の記譜法も徐々に整備されていきました。音の高さやリズムをより正確に記録する方法が考案され、音楽の伝承や発展に大きく貢献しました。

中世のイタリア音楽は、教会音楽と世俗音楽、単旋律と多声音楽といった要素が混ざり合いながら、ゆっくりと、しかし確実に進化していった時代と言えます。

※グレゴリア聖歌:カトリック教会の典礼で使用される、単旋律の聖歌のことです。ラテン語で書かれ、単独の旋律で歌われます。中世に発展し、ローマ教皇グレゴリウス1世によって編纂・統一されたことで、広く知られるようになりました。

☆ルネサンスの音楽

イタリア・ルネサンス音楽は、およそ14世紀から16世紀にかけて花開いた音楽の潮流です。中世の単旋律中心の音楽から、より複雑な多声音楽へと発展しました。特に、フランドル楽派の影響を受けながら、イタリア独自の洗練された音楽様式が確立されました。

この時代の音楽の特徴としては、声楽が中心であり、ミサ曲、※モテット、※マドリガーレといった形式が重要視されたことが挙げられます。ジョスカン・デ・プレをはじめとする作曲家たちが、緻密な対位法や美しい旋律線を生み出し、音楽表現の幅を大きく広げました。

また、世俗音楽であるマドリガーレは、詩の内容を豊かに表現するために、音楽と歌詞が密接に結びついた点が特徴です。後期ルネサンスになると、モンテヴェルディのような作曲家が登場し、バロック音楽への橋渡しとなる革新的な試みも行われました。

イタリア・ルネサンス音楽は、その後の西洋音楽の発展に不可欠な基盤を築いた、非常に重要な時代と言えるでしょう。

※フランドル楽派:15世紀中ごろから16世紀にかけて、フランドル地方(現在のベルギー、北フランス)を中心に活躍した作曲家たちのグループを指します。ルネサンス時代のヨーロッパ音楽に大きな影響を与え、多声部音楽(ポリフォニー)の発展に貢献しました。

※マドリガーレ:イタリア発祥の歌曲形式の名称。

※モテット:中世の無伴奏多声部合唱曲で、聖書の言葉を歌詞とするものだったが、バロック後期以降は、バッハに代表されるような、ポリフォニーによる短い宗教的合唱曲を指すようになった。カンタータとは異なり、オブリガートの楽器を伴わない声楽だけの音楽である。

☆バロックの音楽

17世紀から18世紀にかけてのイタリアは、バロック音楽の中心地として目覚ましい発展を遂げました。オペラの誕生と発展は、この時代の音楽における最も重要な出来事の一つです。モンテヴェルディによって確立された初期バロック・オペラは、劇的な表現と豊かな音楽を融合させ、その後のヨーロッパ音楽に大きな影響を与えました。

また、協奏曲という新しい器楽形式もイタリアで生まれ、ヴィヴァルディをはじめとする作曲家たちが多くの優れた作品を残しました。特にヴィヴァルディのヴァイオリン協奏曲集『四季』は、今日でも広く親しまれています。

さらに、コレッリやスカルラッティらは、合奏協奏曲やソナタの分野で重要な業績を残し、器楽音楽の発展に貢献しました。

☆古典主義の音楽

18世紀にバロック音楽の頂点に達した頃、D.スカルラッティがチェンバロのそなたを数多く書き、奏法にも新しい工夫を加えて「近代的クラヴィーア奏法の父」とまで言われた。なお、1709年には、フィレンツェでピアノが発明された。

☆ロマン主義の音楽

19世紀のイタリアは、もっぱらオペラの時代ということができる。ロッシーニ、ベルリーニ、ドニゼッティを経て、ベルディによってその頂点が築かれる。イタリア独自の流麗な旋律とベルカント唱法の魅力が、大きな特徴といえる。その後も、現実的な事件をテーマとした現実主義のオペラが作られ、プッチーニらが名作を残した。

☆20世紀の音楽

20世紀になると、レスピーギが交響詩などの傑作を残した。また、ダルラピッコラ、メノッティ、マディルナ、ノーノ、ベリオが活躍した。

カンツォーネ

「カンツォーネ(Canzone)」という言葉は、イタリア語で「歌」を意味します。その起源は古く、13世紀の詩歌にまで遡ると言われています。中世の吟遊詩人たちが愛を歌い上げた抒情詩が、カンツォーネのルーツなのです。

時代が下るにつれて、カンツォーネは単なる歌の形式を超え、イタリアの文化や人々の感情を映し出す鏡のような存在へと進化しました。特に19世紀から20世紀初頭にかけて、ナポリを中心に花開いたナポリターナ・カンツォーネは、その情熱的でドラマティックな表現で世界中の人々を魅了しました。

カンツォーネの魅力:心に響くメロディーと歌詞

カンツォーネの最大の魅力は、何と言ってもその美しいメロディーと、人々の普遍的な感情を歌い上げる歌詞でしょう。愛の喜びや悲しみ、故郷への想い、人生の喜びや苦しみなど、様々な感情が豊かに表現されています。

特徴的なのは、その歌い方です。歌手は時に力強く、時に優しく、感情を込めて歌い上げます。まるで聴いている人の心に直接語りかけてくるような、そんな力強さを持っているのです。

カンツォーネを彩る名曲たち

カンツォーネには、時代を超えて愛される数々の名曲が存在します。いくつか例を挙げましょう。

- オー・ソレ・ミオ(’O sole mio): 「私の太陽」という意味を持つこの曲は、世界で最も有名なカンツォーネの一つでしょう。明るく情熱的なメロディーは、聴く人の心を高揚させます。

- 帰れソレントへ(Torna a Surriento): 美しいソレントの風景と、去りゆく恋人への切ない想いを歌ったこの曲は、郷愁を誘うメロディーが印象的です。

- フニクリ・フニクラ(Funiculì, Funiculà): ヴェスヴィオ火山のケーブルカー開通を記念して作られたこの曲は、リズミカルで陽気なメロディーが特徴です。

これらの曲は、言葉が分からなくても、その美しいメロディーと歌声だけで、私たちの心に深く響いてきます。

カンツォーネは今も生き続けて

現代においても、カンツォーネはイタリアの音楽シーンにおいて重要な位置を占めています。伝統的なスタイルを守りながらも、新しい世代のアーティストたちが独自の解釈を加え、その魅力をさらに広げています。

映画やドラマ、CMなど、様々な場面でカンツォーネが使われることも多く、その普遍的な魅力は色褪せることがありません。

イタリア発祥の楽器

イタリア発祥の楽器はいくつもあります。イタリアで生まれた楽器が現在、未来へと衰えるどころか、ますます活躍し続けるとは。いかにクラシック音楽がイタリアが原点として受け継がれていったことを証明していますね。代表的なものをいくつか紹介します。

弦楽器

- マンドリン (Mandolino):17世紀にナポリで生まれた撥弦楽器です。丸みを帯びた胴体が特徴で、トレモロ奏法による美しい音色が魅力です。マンドラ、マンドロンチェロなど、様々な種類のマンドリン属楽器もイタリアで生まれました。

- バイオリン (Violino):16世紀頃に北イタリアのクレモナで現在の形になったと言われています。アマティ、ストラディバリ、ガルネリといった名工たちが活躍し、世界的に最も重要な弦楽器の一つとなりました。

- チェロ (Violoncello):バイオリンと同じく16世紀に北イタリアで発展しました。豊かな低音が特徴で、オーケストラや室内楽に欠かせない楽器です。

- コントラバス (Contrabbasso):16世紀にイタリアでヴィオローネ属の楽器として誕生し、現在の形に発展しました。オーケストラの最低音を受け持つ重要な楽器です。

鍵盤楽器

- チェンバロ (Clavicembalo):14世紀頃にイタリアで生まれたと考えられている撥弦楽器です。鍵盤を押すと弦が爪で弾かれる仕組みで、バロック音楽などで重要な役割を果たしました。

- ピアノ (Pianoforte):18世紀初頭にイタリアのクリストフォリによって発明されました。「強弱自在のチェンバロ」という意味の名前が示すように、タッチの強弱によって音の大きさを変えられる画期的な楽器でした。

打楽器

- タンブレッロ (Tamburello):フレームドラムの一種で、イタリア南部の民族音楽などで使われています。手を叩きつけたり、擦ったりして演奏します。

これらの楽器は、イタリアの豊かな音楽文化を象徴するものであり、世界中の音楽に大きな影響を与えてきました。

まとめ:豊かな歴史と情熱が息づく、イタリア音楽の世界

イタリアは、その美しい風景や芸術、そして情熱的な国民性とともに、世界的に影響力のある豊かな音楽文化を育んできました。古代ローマの音楽から中世の宗教音楽、そしてルネサンス期のマドリガーレ、バロック音楽のオペラ誕生、古典派のソナタ形式の発展、ロマン派の叙情的な旋律、そして現代音楽に至るまで、イタリアは常に西洋音楽史の重要な中心地でした。

特に、オペラは17世紀初頭にイタリアで誕生し、モンテヴェルディをはじめとする作曲家たちによって芸術として確立されました。そのドラマティックな表現と美しいアリアは、世界中の人々を魅了し続けています。

さらに、マンドリンやバイオリン、ピアノといった重要な楽器がイタリアで生まれ、発展したことは、世界の音楽史においても特筆すべき点です。これらの楽器は、イタリアの音楽家たちの手によって、その表現力を磨き上げられ、今日では世界中の音楽シーンで欠かせない存在となっています。

イタリア音楽は、その長い歴史の中で、常に人々の心に寄り添い、喜びや悲しみ、愛や希望といった普遍的な感情を美しい旋律に乗せて表現してきました。その情熱的で豊かな音楽の世界は、これからも多くの人々の心を魅了し続けるでしょう。

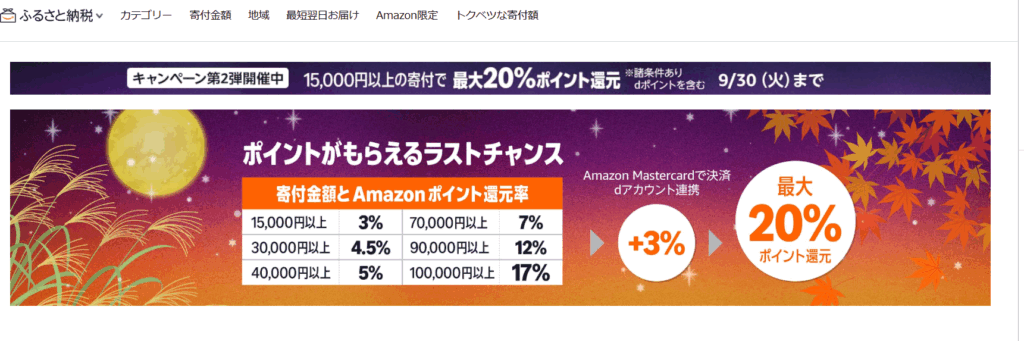

Amazon ふるさと納税👇