唱歌「早春賦」:歌詞に込められた意味、気持ちを探ってみましょう♪

まだ固いつぼみをつけた木の枝、雪解け水が流れる音、そして、どこからともなく聞こえてくるような、希望に満ちた旋律。日本の唱歌「早春賦」は、そんな待ちわびた春の訪れを、美しい言葉と心に響くメロディーで描き出した名曲です。厳しい冬を乗り越え、新たな生命が芽吹く喜びを歌い上げるこの歌は、私たちの心にそっと温かい光を灯してくれます。本日は、そんな魅力あふれる「早春賦」の世界を、歌詞に込められた想いや、作曲者・作詞者の背景、そして時代を超えて愛される理由とともに、じっくりと紐解いていきましょう。

凍てつく寒さの中に、かすかに感じ始める春の兆し。

待ちわびた春の足音:唱歌「早春賦」が彩る情景

作詞者、吉丸一昌が『新作唱歌第三集』で発表しました。春を待ちわびる思いを「うぐいす」に込め、中田章の優雅な旋律とで、長く歌い継がれて、人気のある抒情歌です。歌が生まれた背景には、必ず土地との関係があると言われています。

「早春賦」は安曇野・穂高であるとの説がマスコミなどに書かれ通説となっていました。根拠は、吉丸が大正初年の早春に安曇野を訪れたとされています。しかしいろいろな書物を紐解いても、安曇野を訪れた形跡が見当たらないといわれています。それでは現代のようにハイテク機器がないので、映像などで、その場所をイメージすることも出来ないですし、吉丸は九州生まれ育ち、後すぐに東京に住んでいたそうです。安曇野に行ったことが無いけれど次の経過で、歌詞の誕生した説が正しいのではないかとされています。

吉丸の弟子である大町中学校の音楽教師の島田研治郎が明治44年に、校歌の作成のため東京の恩師だった吉丸を、打ち合わせのため数回訪ねたそうである。その時大町市の自然や環境を説明していたそうです。やがて、校歌が出来上がり、その1年半後に早春賦が発表されました。「 河川、うぐいす、桜、春を待ちわびるけれど、厳しい寒さですぐにきてはくれない」みんなの春を待っている希望が歌われている歌詞。

まさしく大町市と重なります。きっと島田から聞いて歌詞がイメージされたのでしょうか。

早春賦の舞台:長野県大町市

大町市は、長野県の北西部にある市である。立山黒部アルペンルートの長野県側玄関口として有名です。1954年市制施行されました。

唱歌「早春賦」の歌詞と情景:目に浮かぶ春の息吹

歌詞

1,春は名のみの風の寒さや

春と言っても、名ばかりで 風がとても冷たい。

谷のうぐいす 歌は思えど

谷にいるうぐいすは、歌を歌おうと思ったけれども

時にあらずと声も立てず、 時にあらずと声も立てず

歌う季節ではないと、声もあげなかった

2,氷溶け去り 葦(あし)は角(つの)ぐむ

氷も溶け、葦の芽も出てくる時である

さては時ぞと 思うあやにく

今がその時だと思ったけれど、あいにく

今日もきのうも雪の空 今日もきのうも雪の空

今日もきのうも雪空である

3,春と聞かねば 知らでありしを

春であると聞かなければ、知らないでいたのに

聞けば急かるる 胸も思いを

春だと聞いてしまうと、せきたてられてしまう。

いかにせよとの この頃か いかにせよとの この頃か

どうしてすごせというのか このころを

この歌詞はうぐいすを擬人化して書かれています。1つの物語のようになっていて、うぐいすが春を来たことを、知らせたいのですが、まだもう少し、まだかまだかと足踏みしてる様子が伺えます。

うぐいすの可愛らしさがほのぼのとします。

作曲者・中田章と作詞者・吉丸一昌について

二人は東京音楽学校で同僚であり、吉丸は中田に「早春賦」の作曲を依頼しました。また吉丸は「新作唱歌」に自作の詞を載せる際、中田をはじめとする新進作曲家たちを起用しました。

作曲者:中田章

1886年(明治19年)生~1931年(昭和6年)死去

作曲家、オルガニスト、教育者。東京音楽学校(現在の東京芸術大学)教授として、音楽理論、オルガンを教えた。作曲家の中田一次は次男、中田喜直は三男である。

作詞者:吉丸一昌

1873年(明治6年)生~1916年8大正5年)死去

作詞家、文学者、教育者。大分県旧臼杵藩の下級武士・吉丸角内の長男として生まれる。小学校尋常科から小学校高等科卒業までの成績は非常に優秀で、県から何度も表彰されたほどだった。

最終的には東京帝国大学国文科に進学。

なぜ心惹かれるのか:「早春賦」の魅力と普遍性

春の足音がかすかに聞こえ始める頃、ふと口ずさんでしまう歌はありませんか?日本の歌「早春賦」は、まさにそんな、心にそっと寄り添うような魅力を持った一曲です。

この歌の最大の魅力は、何と言ってもその情景描写の美しさでしょう。「春は名のみの 風の寒さや」という冒頭のフレーズは、まだ冬の厳しさが残るものの、確かに春の兆しを感じさせる、そんな微妙な季節感を鮮やかに描き出しています。 名ばかりの春、しかし吹く風には確かに冬とは違う、どこか優しさを帯びた冷たさがある。この相反する要素が、私たちの心にじんわりと染み渡ります。

続く歌詞もまた、繊細な自然の描写に満ちています。「谷の鶯 歌は思えど」と、春の訪れを告げるはずの鶯も、まだその美しい歌声をためらっている様子が目に浮かびます。凍てつくような冬の静けさの中で、春の息吹を待ちわびる自然の姿は、私たち自身の希望や期待と重なり、共感を呼び起こします。

メロディーもまた、この歌の魅力を語る上で欠かせません。ゆったりとした、どこか物憂い旋律は、歌詞の持つ情感を深く表現しています。希望に満ち溢れた明るい曲調ではなく、むしろ静かに、しかし力強く春を待ち望むような、内面的な感情の動きを表していると言えるでしょう。このメロディーを聴くと、過ぎ去った冬への郷愁と、これから訪れる春への憧憬が入り混じったような、複雑な感情が湧き上がってきます。

さらに、「早春賦」が長きにわたり歌い継がれてきた背景には、普遍的なテーマが込められていることも挙げられます。厳しい冬を乗り越え、新しい季節を迎える喜びや希望は、時代を超えて人々の心に響くものです。人生における困難や試練を乗り越え、未来への希望を抱くという、普遍的な人間の感情と共鳴するからこそ、この歌は世代を超えて愛され続けているのでしょう。

早春の、まだ寒さの残る空気の中で、ふと「早春賦」を口ずさむとき、私たちは過ぎ去った季節を振り返り、来るべき春への期待を新たにします。この歌は、単なる美しい日本の歌というだけでなく、私たちの心の奥深くにある、希望や郷愁といった感情に優しく触れる、かけがえのない存在なのです。

動画(ソプラノ独唱、児童合唱、楽器演奏)を紹介します

※動画 については、演奏表現、演奏技術、そして美しさなどを考慮して選んで載せています。(自身の好みもありますが)ぜひお聞きください。

早春賦の魅力と普遍性

オルガン奏者として名をはせた、中田らしい洗練された前奏、8分の6拍子のリズム、伴奏にのって志を高く、人生の春へとも向かっていくような、また常に移り変わっていく時代の春を季節の春とを重ね合わせる感性を音楽で表しているような気がします。

一方,クラシックの本場でモーツァルト作曲の「春へのあこがれ」というのドイツリートと似ているのは、やはり春を待つ人の心は世界共通かも知れませんね。

早春賦:記念碑

平成12年、大町市の女性融資の熱意と多くの募金賛同者によって「早春賦発祥の地」なる歌碑が、北アルプス鹿島槍連峰を背にした絶好のロケーションに建立されました。なお、信濃大町駅前の時計塔では、9時、12時、15時に「早春賦」が奏でられています。

まとめ:唱歌「早春賦」の歌に秘められた思い

早春賦は、早春の訪れを待ちわびる心情を、繊細な言葉と美しい情景描写で綴った日本の歌曲です。厳しい冬の寒さの中で、ほんのわずかに感じられる春の兆しを捉え、その喜びと希望を歌い上げています。雪解けのpうと水の音、梅のつぼみの膨らみ、そして春風の予感といった具体的なイメージを通して、人々の心に静かに、しかし確かに春が近づいていることを伝えます。

引用文献:童謡と唱歌 歌唱の歴史2 秋冬のうた 池田小百合著

心に響く童謡・唱歌 世代をつなぐメッセージ 佐野 靖 著

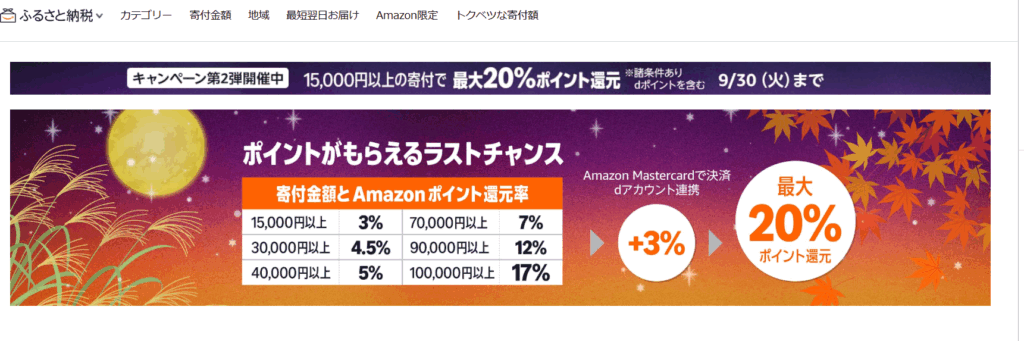

Amazon ふるさと納税👇